| I Solofrani nella Rivoluzione del 1799. |

|

| Scritto da Mimma De Maio |

| Mercoledì 27 Aprile 2011 10:21 |

|

L’intellettualità solofrana, che aveva residenza a Napoli e rapporti commerciali con Solofra, partecipò al movimento di idee nuove che preparò il ’99. Di tendenza moderata e riformista fu interessata a risolvere i problemi economici, a svecchiare le sue strutture e ad eliminare i privilegi che rendevano anchilosata la produzione con attenzione alle novità che venivano dalla Francia. Fin dal Seicento c’erano stati solofrani che avevano fatto parte del processo di rinnovamento cominciato in questo secolo, come il gruppo che si muoveva intorno all’”Accademia di amene lettere” creata nei saloni del palazzo Orsini da Pier Francesco Orsini, il futuro papa Benedetto XIII, cui appartenevano il giureconsulto e poeta Nicola Tura, il medico e filosofo Traiano Maffei, il drammaturgo Onofrio Giliberti, Gabriele Fasano, autore de Lo Tasso napoletano, una traduzione in dialetto napoletano della Gerusalemme Liberata. Costoro a Napoli parteciparono al moto di stimolo verso “studi che davano la prevalenza alle cose pratiche e alle innovazioni”. Anche il naturalismo di vena popolare di Francesco Guarini (1611-1651) fa parte di questi tempi nuovi. Ci furono solofrani che parteciparono in modo più diretto agli anni che precedettero la rivoluzione.

Giuseppe Maffei (1728-1812) indagò nella sua opera maggiore le Istituzioni del Meridione per capire la realtà napoletana su cui innestare l’azione riformatrice sottolineando che ogni cambiamento doveva essere aderente alla realtà in cui si opera. Come professore all’Università e di una scuola privata contribuì alla diffusione delle idee nuove ed aderì al fervore che precedette il ’99, come Censore dei libri dette la possibilità a molti studi che venivano dalla Francia rivoluzionaria di avere accesso in Napoli, per tutto ciò subì la carcerazione durante la repressione, dopo la scoperta della prima congiura giacobina nel 1794, e la chiusura della scuola privata prima della fuga del re da Napoli all’arrivo dei francesi.

Massimiliano Murena (1728-1781) fu un moderato che pensava di rinnovare le strutture della monarchia e della religione con una mediazione tra tradizione e modernità. Non combatteva la religione in nome della ragione, come faceva una parte dell’Illuminismo, ma si poneva il problema del loro accordo. Per lui le azioni umane sono regolate da un diritto naturale, che viene prima di ogni organizzazione politica e giuridica e che l’uomo deve seguire e difendere (“sono diritti naturali”, diceva, “molti diritti umani persino quelli del commercio”). La legge naturale indica al sovrano quali sono i suoi compiti (“la salute dei cittadini”, “l’esercizio della giustizia”, “il buon governo”, “la tutela del popolo”) e impone al suddito di combattere tutto quello che è contro natura, quindi i privilegi che diventavano soprusi, le disuguaglianze e tutte le prevaricazioni esistenti.

Non meno importanti furono altri rappresentanti che in diversi modi dettero un contributo all’atmosfera di rinnovamento che visse la Napoli prerivoluzionaria: Felice Giannattasio (1759-1849), studioso delle scienze matematiche, giansenista per gli ideali di riforma dello Stato, professore all’Università e in una scuola privata dove portò l’esperienza dei suoi viaggi in tutta Italia e della sua amicizia col naturalista francese Daniel Daubenton e dove diffuse la conoscenza di Newton, subendo durante la rivoluzione il sospetto e la chiusura della scuola; il sacerdote Matteo Barbieri (1743-1789) che da insegnante improntò i giovani alle nuove idee e fece conoscere coloro che avevano partecipato allo sviluppo delle scienze matematiche e filosofiche nel meridione; Marianna Vigilante che studiò le scienze nuove (quelle naturali, la fisica e l’astronomia) e tradusse nel 1789 gli Elementi di geografia e di Astronomia di Isacco Watts; Accanto a questi solofrani bisogna citare i tanti che a Napoli frequentavano le scuole in cui “si leggevano e si commentavano le opere più significative dell’illuminismo napoletano e degli scrittori dei tempi nuovi”, che si scuotevano da tutto ciò che era passivamente accolto e che venivano a contatto, spesso insieme alle loro famiglie, col movimento giacobino che all’inizio non era rivoluzionario e messo all’indice, in cui trovavano riscontri col moto antifeudale solofrano, che conobbero, nel fervore di rinnovamento che precedette la rivoluzione, la collaborazione tra la monarchia e i riformatori, soprattutto seguirono le innovazioni della regina Carolina tese a svecchiare l’economia e si trovarono concordi con tutto ciò che significava trasformazione dell’antico regime. Parteciparono insomma al moto riformatore, alcuni accettando la monarchia illuminata, altri sentendo l’insofferenza verso ogni forma di sudditanza. È tutta una classe intellettuale che, se non ha lasciato scritti, pure prese parte e visse questo nuovo modo di sentire comunque ebbe sentimenti riformatori creando quella che Croce chiama la “prima e fondamentale riforma”, di “aver formato se stessa”, riforma che esportava nel paese natio dove aveva ruoli dominanti. |

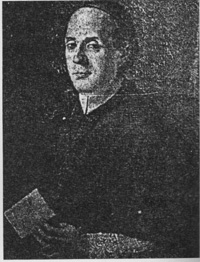

Costantino Vigilante (1685-1754) appartenente al gruppo che si muoveva intorno al Tanucci e al re e quindi nel moderatismo instaurato dal Borbone, dette il suo contributo a tutte le riforme attuate nel campo ecclesiastico, convinto che era necessario frenare il privilegio ecclesiastico che ostacolava lo sviluppo economico, mentre, come vescovo di Caiazzo, fu impegnato in iniziative di progresso civile.

Costantino Vigilante (1685-1754) appartenente al gruppo che si muoveva intorno al Tanucci e al re e quindi nel moderatismo instaurato dal Borbone, dette il suo contributo a tutte le riforme attuate nel campo ecclesiastico, convinto che era necessario frenare il privilegio ecclesiastico che ostacolava lo sviluppo economico, mentre, come vescovo di Caiazzo, fu impegnato in iniziative di progresso civile. Leonardo Santoro (1764-1853) che fu innovatore coraggioso delle tecniche della chirurgia, mettendo in atto una vera rivoluzione; Gaetano Giannattasio (1777-1842) che divenne esperto di diritto amministrativo per dare uno strumento a coloro che governavano, tanto che i napoleonici lo vollero tra i loro collaboratori; il matematico Giovan Battista Ronchi (1770-1840) che fu autore di varie invenzioni tecniche; il medico e chimico Maria Salvatore Ronchi, insegnante all’Università proprio nel decennio che va dalla rivoluzione francese a quella napoletana; il fisico Tommaso Fasano, professore all’Università dal 1759 al 1797; l’abate Niccolò Giliberti che in un’orazione, recitata all’Accademia degli Oziosi, fece una pungente satira contro i “modi del secolo” criticati dagli innovatori.

Leonardo Santoro (1764-1853) che fu innovatore coraggioso delle tecniche della chirurgia, mettendo in atto una vera rivoluzione; Gaetano Giannattasio (1777-1842) che divenne esperto di diritto amministrativo per dare uno strumento a coloro che governavano, tanto che i napoleonici lo vollero tra i loro collaboratori; il matematico Giovan Battista Ronchi (1770-1840) che fu autore di varie invenzioni tecniche; il medico e chimico Maria Salvatore Ronchi, insegnante all’Università proprio nel decennio che va dalla rivoluzione francese a quella napoletana; il fisico Tommaso Fasano, professore all’Università dal 1759 al 1797; l’abate Niccolò Giliberti che in un’orazione, recitata all’Accademia degli Oziosi, fece una pungente satira contro i “modi del secolo” criticati dagli innovatori.